来源:生物谷 Murphy 2016-09-30 17:13

科学没有国界,科学家有自己的祖国。

“Science has no borders, but scientists have their own motherland.”

当法国著名微生物学家路易斯·巴斯德退回德国波恩大学名誉学位证书时,这句话铿锵有力,掷地有声。谁说百无一用是书生?在民族大义,家国情怀面前,生物学家们同样旗帜鲜明,把祖国的命运与自己的荣誉紧密相连。

童第周:战火中回国,废墟中立学

说起生物学家、教育家、社会活动家童第周教授,大部分人都会想起在小学课本里童第周怒斥皮诺,取得博士学位为国争光的故事。其实,童第周教授不止是在求学期间敢于维护国家荣誉,学业结束后,他也毅然决然地选择与国家共进退,战火中回国,废墟中立学。

战火中回国

1934年,童第周获鲁斯尔大学哲学博士学位,在英国剑桥大学作短期访问,当年年底,他不顾日本侵略军即将发动大规模侵华战争的危险,毅然放弃国外可以安心工作和生活的条件,回到中国,任国立山东大学生物系教授;

1937年,抗日战争全面爆发,童第周随国立山东大学内迁到四川万县;

1938年,童第周辗转到重庆,先后任中央大学医学院教授、同济大学生物系教授和复旦大学生物系教授;

1947年6月,国历山东大学学生不满国民党倒施逆行的反动统治,掀起"反饥饿、反内战"的示威游行和签名运动,童第周第一个在抗议书上签了名;

1948年3月,中国解放前夕,远在美国耶鲁大学任客座研究员的童第周再次拒绝了耶鲁大学的高薪挽留,克服重重阻力,在迎接新中国成立的隆隆炮声中,回到国立山东大学,继续任教职。

废墟中立学

新中国成立之初,满目疮痍,百废待兴,国际形势也不容乐观,成立专业的科研机构来保证新中国的科技力量的发展非常重要。童第周积极联系,奔走,建设起中国海洋研究机构、中国科学院水生生物研究所青岛海洋生物研究室等,为我国海洋生物的科学奠定了坚实基础。

1949年6月,青岛解放,童第周应邀到北京参加中华全国科学工作者联合会筹备会,在会上,他找到中国科学院筹建组领导竺可桢教授,迫切地向他提出了建设中国海洋研究机构的设想。

1950年,他授聘兼任中国科学院实验生物研究所副所长和中国科学院水生生物研究所青岛海洋生物研究室主任,开始筹建新中国第一个海洋科学研究机构--中国科学院水生生物研究所青岛海洋生物研究室(中国科学院海洋研究所的前身)。

1955年,当选为中国科学院学部委员(现称院士)并任生物地学部副主任。

1957年,任中国科学院海洋生物研究所所长,1959年该所扩建为中国科学院海洋研究所,他仍任所长。

1960年,中国科学院生物地学部分为生物学部和地学部,他任生物学部主任兼任中国科学院动物研究所研究员。

1977年,出任中国科学院动物研究所细胞遗传学研究室主任、副所长、所长。

朱树屏:深造为国家,薪资购教材

20世纪三四十年代的山东国立大学大师云集,我国海洋生态学、水产学及湖沼学研究的先驱和奠基者朱树屏教授正是其中之一,1955年-1957年,朱树屏教授先生指导海带施肥养殖研究获得成功,与有关专家组织领导海带南移研究获得成功,1957~1958年,与有关专家共同发明创造了世界领先的海带自然光育苗法,推动了中国海带养殖的大发展,同时,朱树屏教授也热心教学,为新中国培育了第一代水产科技人才。

深造为国家

抗日战争开始后,朱树屏随中央研究院迁至广西阳朔。1938年9月朱树屏考取公费留英,当时正值国难当头,是去英国留学深造,还是留下来共当国难?踌躇不决之际,朱树屏想起了中央研究院院长蔡元培的号召:"抗战固极艰苦,战后建设事业更是艰巨,因此必须固守研究岗位,做战后的准备",决定出国继续深造。

抵英后,朱树屏在导师英国海产生物学协会主席弗里奇的指导下研究浮游生物,1939年转入剑桥大学,他他夜以继日地工作和学习,修完了动物、植物两系的课程,又修了生物化学系课程,业余和假日全用于实验研究工作上,成绩斐然。他曾踏遍英伦三岛海岸及大小湖泊,调查水质及生物生态,并自己设计制作水质分析仪器,后由英国化学仪器公司正式生产。

在英期间,他仍念念不忘祖国,曾捐款支持陶行知先生"教育救国"的行动;和其他留英同学编辑《东方副刊》,寄到国内印刷;通过伦敦电台每月向中国广播,介绍国外学术研究、新技术和工业进展概况等,以拳拳报国之心,尽其所能,积极为祖国的科学发展效力。

国内战争期间,朱树屏任职所在地上海是国民统治区,国民政府统治区人心惶惶,物价飞涨,生活困厄。曾有人约他一道再度返美工作,但朱树屏说:"祖国生活困窘、科学落后,正是需要我们的时候。"赤子之心,表露无遗。

薪资购教材

抗战结束后,朱树屏应云南大学聘请回国任教,但由于得不到回国船位,1946年1月暂应聘到美国伍兹霍尔(woodsHole)海洋研究所任高级研究员,仍从事浮游生物的研究。

在英国期间,他了解到国内各大学的设备和经费非常紧张,为了能在归国后开展云南高原大湖调查,他用薪资积蓄购置调查工作所需文献及用具,先期空运昆明。在归国之前,他只留下了归国路费,剩余全部全部用于购置野外调查和室内研究用具。

1946年12月,朱树屏谢绝了伍兹霍尔海洋研究所的一再挽留,回到云南大学生物系任教,同时投身于云南各大湖的调查。

王家楫:护所先撤离,护所留大陆

王家楫院士是我国原生动物学的奠基人,1934年出任国立中央研究院动植物研究所所长后,王家楫立即创刊Sinensia,为我国科学工作者发表科研成果提供了新园地,结束了研究论文只能发表外文期刊的历史,同时,在王家楫领导下,研究所迅速地与世界29个国家的200多个研究机构、国内66个单位建立了广泛的学术交往和业务联系。

护所先撤离

1937年抗日战争全面爆发,8月13日,淞沪会战爆发,淞沪会展是中日双方在抗日战争中的第一场大型会战,也是整个中日战争中进行的规模最大、战斗最惨烈的一场战役。上海动植物研究所在战争中也不能幸免,被日军夷为瓦砾。

危机情况下,时任上海动植物研究所所长的王家楫出于责任感,不得不先将妻儿家小留置于上海,率动植物研究所人员撤离南京西迁到四川北碚,为国家保存了科研实力。

1944年5月动植物研究所分建为动物研究所和植物研究所,王家楫任动物研究所所长。八年抗战期间,他始终团结大家克服各种困难,坚持研究工作。抗战胜利后,随研究所迁到上海。

护所留大陆

1948年,王家楫当选中央研究院院士,同年,应英国文化委员会李约瑟教授邀请赴英国考察3个多月,回国后,恰好赶上国民党当局命令各研究所迁台。

王家楫和大多数研究所所长一道,展开护所斗争,不顾国民党的威逼利诱,毅然留在祖国大陆,为新中国的科技事业保留了一批人才和科研设施。

1949年5月上海解放。8月,上海军管会任命王家楫为中央研究院沪区委员会常务委员兼动物研究所所长。

结语:

时光飞逝,岁月荏苒,祖国早已不再是那个大而不强、一贫如洗的国家,而是步入了世界强国之列!

就单2016年来说,世界上总体跨度最长、钢结构桥体最长、海底隧道最长的港珠澳大桥9月27日正式开通;

图片来自网络

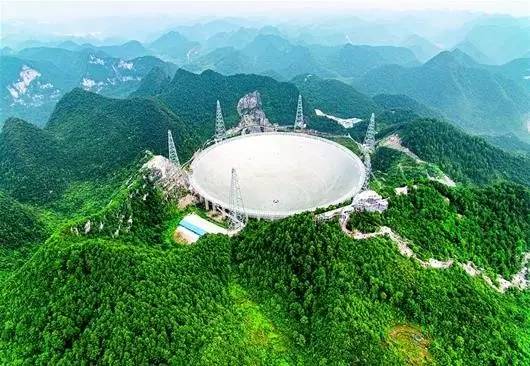

有"天眼"之称的500米口径球面射电望远镜(FAST)在中国贵州9月25日正式启用,比此前世界上最牛的那口--美国阿雷西博望远镜--综合性能提高了10倍;

图片来自网络

目前为止世界最大的基因库--中国国家基因库9月22日正式投入运营;

图片来自中国网

世界最大水利枢纽三峡工程的最后一个建设项目--三峡升船机于今年5月13日和9月13日分别通过试通航前和消防工程验收,具备投入试运行的条件···

图片来自中新网

这些成就无一不是世界级科技大新闻。

好了,看到这里,你准备好和小伙伴们一起共建社会主义了吗?(生物谷Bioon.com)